1999年。

スクウェアは2月にFFシリーズ最新作『ファイナルファンタジーVIII』を発売。

続いて4月に『サガフロンティア2』。

そして6月10日に3番目のRPGが発売された。

それがSLPS-02038『レーシング ラグーン』。

バハムートラグーンの名を受け継いでいるが直接の続編ではない、レースゲームとRPGを組み合わせた未知の新タイトル。レーシングRPGなどと呼ばれることもあるが、メーカー公式のジャンル名は正式には「ハイスピード・ドライヴィングRPG」。

これが実際当時どう扱われたのか。その頃のゲーム誌をちゃんと読んでた記憶はない。

クロスレビューが何点だったのかも僕は知らない。電撃、ファミ通では攻略記事が掲載、HYPERプレイステーションRe-mixの1999年6月号では表紙にも掲載されていたが、発売以降のゲームとしての評価は、不明。

2000年ごろの扱いを見る限りでは、メジャーな媒体では大きく扱われていなかったんだろうとは思っている。

ネット上では発売直後からプレイ日記を書いて、高く評価していたサイトも存在していたのだが、メディア上での扱いで記憶にあるのは、プレイステーションマガジンと揉めた事件だけだ。

物語はそこから始まる……

- 事件の概要

- No.16の内容

- Role Playing Game

- 十分にPlayするとは

- スクウェアだからそうしたのか

- 「思考ゲーム」の謎

- 雑誌が大丈夫だったか

- もうひとつの異色作

- 雑誌側への信用

- 聖剣伝説の評価

- その後のレーシングラグーン

- バカゲーとして扱う是非

- 矛盾を抱くハート

- 21世紀のレーラグをめぐる動き

- まだ再評価の余地はある

事件の概要

事件の発端は徳間書店のプレイステーションマガジン(プレマガ)だった。

この1999年、新たに就任した杉村知顕編集長。彼は「長スギムラ」というコーナーを始めた。内容は編集長の取材日記で、普通の編集後記の拡大版のようなものか。

そのコーナーの初期の話(どうもNo.11に掲載された第1回らしい。推定発売日5月20日ごろ)。杉村編集長はレーシングラグーンに言及。スクウェアがRPGだと称するレーシングラグーンを、これはRPGではなくレースゲームだと評価。(発売前にプレイしたバージョンが製品版と同一かは不明…)

どうもこの号から?プレイステーションマガジンはRPG、SLG、ADVといったジャンルに絞って掲載する方針を固めており、レーシングラグーンも掲載対象外となったようだ。

それを読んだスクウェアは抗議。7月末に発売の控えている聖剣伝説レジェンドオブマナについて、広報資料の提供を拒否することで対抗した。

その経緯をプレイステーションマガジン側はNo.14に掲載。聖剣伝説は広報資料なしで勝手に記事を書くことを表明し、スクウェアへの対抗姿勢を明確にした。

その後、No.16。

スクウェア側から連絡があり、お互いの立場を尊重して、スクウェアは今後は取材拒否のような手段を取らないことを確認した。

残念ながら今回は重要な資料を確認しきれなかった。手に入ったのは、この騒動の終了を宣言するNo.16のみ。No.15までの内容は、記憶と、ネットに残った情報の断片の組合せで書いている。たぶん、No.14以外には大した情報はないはず。

問題のNo.11の内容もNo.14に載っていて、ちょっとした言及でしかなかったと記憶してる。

特にNo.14を入手できない現段階で書くのは心苦しいのだが、たぶん当分入手できないだろうという実感が得られたため、ここで現時点で知ってる情報を書くことにしました。

だから本記事はMemoなのです。

ただし通販サイトに出ていたNo.14の表紙は確認できた。

PlayStation magazine 7月16日号 1999年No.14

「聖剣伝説」で(長)ウキ~ッ💢!

と、表紙に書いてあった。※(長)は〇の中に長。

抗議が掲載されたのはNo.14で間違いない。

追記:駿河屋にあった画像を拝借しました。現在は在庫無しですが、10月現在、メルカリにあった商品画像が、複数の偽通販サイトと思われるところに転載されている状態。絶対に購入しないように!

またNo.14の表紙では、デュープリズムとフロントミッション3を掲載していたことも確認できた。続くNo.16には新作のクロノ・クロスも掲載。

スクウェアが取材拒否をしたのは、あくまで聖剣伝説のみだったようだ。

No.16の内容

No.16だけは手に入れたので、その情報をここに引用する。

p118

長スギムラの1ページ目

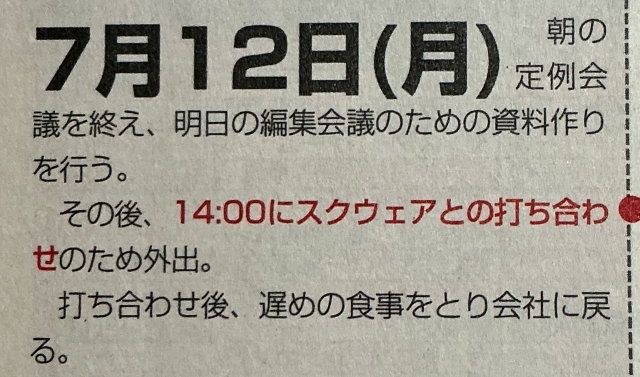

7月8日に「スクウェアの宣伝部長」から連絡。12日に話し合いとなり、編集方針を説明したところ理解を得られ、今後スクウェアは「事前情報提供拒否」をやめるとした。

プレイステーションマガジンは非を認めて謝罪したわけではなく、スクウェアもまたレーシングラグーンをRPGではないと認めたわけではない。ただ他タイトルでの取材拒否という手段を、今後取らないことを確認しただけだ。

つまり、スクウェアのほうが譲歩した……ということだと思う。

それをした理由は、わからない。とにかく、和解は果たされた。

Role Playing Game

この話は、レーシングラグーンをちゃんとやった経験があるどうかで、ずいぶん印象が変わるはずだ。

だって……レーシングラグーンはRPGじゃんか。

99年当時と違い、現在レーシングラグーンの評価は確立している。レースゲームとしての出来はともかく、RPGであるという点については、さほど意見は割れていない。

プレイヤーは「赤碕翔」というクセの強い男(最初に名前変更可)を操作し、フィールドの敵を倒し、装備を強化し、一夜ごとに状況の変わるYOKOHAMAの街でストーリーを進行していく。

舞台はゲームの進行とともにSouthYOKOHAMAからNorthYOKOHAMAへと拡大、HAKONE、首都高と行動範囲が広がっていく。夜毎に増えていく膨大な量の装備品による、複雑なカスタマイズ。

ここに現代的なRPGの構成要素は揃っている。一般にシューティング扱いされるフォーメーションRPGキングスナイトとは、そこは全く違う。

本作はスクウェアの言っているそのまま、バトルがレースのRPG……

これは重要な特徴だと思うのだが、RPGとして見た場合のレーラグは、ゲームシステムに意外性がそれほどない。レースとRPGの珍しい組み合わせというだけで、個々の要素はそこまで特殊ではない。

RPGとしての特徴を上げていくと、シンボルエンカウント方式、敵が装備を持っていて、ほぼ全ての装備が入手できる、ダンジョンのような別マップがない、装備のレベルがあって主人公のレベルがない、チャプターの進行で行動範囲だけでなく敵やイベントも全て入れ替わる、など。

ドラクエ基準のルールから外れた要素は多いが、それぞれは全く新しいものとも言えない。

全体として見て、レーシングラグーンのゲームシステムは、普通のRPGから逸脱していないと言える。

もちろん過去にもストーリー要素、高度なカスタマイズ要素のあるレースゲームは存在しましたね。PCエンジンの『ファイナルラップツイン』というレースゲームには、完全なRPGモードがあるそうです。

レーシングラグーンのバトル部分も普通にレースゲームであり、魔法やスキルなどの特殊なゲームシステムもない。

じゃあ10歩譲って、過去に存在したものと同ジャンルのレースゲームだとしよう。バトルの比重の大きさを鑑みてあくまでレースゲームのほうがメインで、RPG要素がサブであると評価するなら……

それはそれで、RPG成分の異常に強いレースゲームと認めるべきだろう。

レースゲームだったとして、レアパーツを探し、箱根から首都高まで関東広域で敵車を襲う赤碕の姿はRPGの主人公そのものだ。

そして本作にはもっと重要な特徴がある。大量のセリフ、通称「ラグーン語」と呼ばれる奇怪な文芸センスで襲いかかってくる、あまりにも壮大なストーリー。

『横浜最速伝説』の真実とは?

本作は謎の裏でうごめく悪に立ち向かう、王道の物語でもある。

RPGとしてのレーシングラグーンに逸脱したものがあるとすれば、ゲームシステムよりむしろ、このストーリーの量と質だ。これに大量のCGイラストと簡易アニメーションによる特異な演出手法が重なり、レーシングラグーンはプレイヤーの感情を揺さぶる、際立った作品となった。

これは、バトル要素のある新しいタイプのSoundNovelなのではないか?

だがレーラグをRPGだと認めなかったプレイステーションマガジンの編集長は、果たして十分にプレイしていたのだろうか。このゲームのRPGとしての厳しい調整を理解していたか、

あくまでレースゲームだとJUDGEできる決定的なBATTLE……横浜GP本戦とか……までゲームを進めてみたか。

まだ序盤の2日目に急激に加速する物語を、ちゃんと読みこんでいたのか。

1つ言えるのは、レーシングラグーンは序盤から難易度の低いゲームではないということで、これは意図的な調整だと思うが……

十分にPlayするとは

このゲームが本格的にRPGだと思えてくるには、ゲーム開始から2時間程度のラグはあると考えられる。

赤碕の初期マシン「86-Lev」はオンボロと呼ばれていたことが後で判明する古いマシンで、本当に弱いのだが、その前に不慣れなプレイヤーにはゲーム自体の操作性がアレで、横浜の街も、暗い夜道のコースもぜんぜんわからんという壁が立ちはだかる。

勝てないのはプレイヤーが慣れてないせいが大きく、実は初期装備も弱いということは隠されている。1夜目の敵車の多くがこちらより普通に強いのだが、自覚するまでに一定の時間がかかるはずだ。

では、このよわよわの初期装備でどうやって勝てばいいか。

それは、もっと弱いザコをマップ上で見分けて、必死で狙って稼ぐのだ。見分けるにはフィールドの敵車の色や形、速度を観察して何度も戦いを挑むしかない。コーナーの少ない山下通りも言うほど勝ちやすくねえぞ。

この苦行を越えて、軽量なシャシーに切り替えたりボアアップを買ったりしてなんとかパワーアップして、ついにエンジンも交換すれば勝利は近づく。その頃には操作にも慣れてきてる。

負けるとパーツを奪われるのでRESETもする。遠いセーブポイントまでに何度もエンカウント……

そこに呼び覚まされるのは、古いRPGの記憶。Wizardryの地下一階、レベル1で挑んだあの頃……駆け出しの頃の緊張感……

レーシングラグーンは、なぜかその感覚を持っていた。

いやWizardry流に言うと1st Nightの一番弱いWagon660やSTAR-Sでも体感でブッシュワーカーくらいの脅威度はあって、ちょっとミスったら普通に負ける。なんならハイウェイマンやガスドラゴンくらいのやつも最初から出現する。

深夜のSouthYOKOHAMAは、さながら魔物の徘徊するDEEP DUNGEON……

これプレステのけっこう後期のRPGだぞ。序盤くらい楽に勝たせろ。せめてスライムとやらせろ。

この厳しい序盤戦について、故・原田勝彦氏の表現を借りるなら、本作は悪い意味でRPGだ。

今回、久しぶりにやり直して再確認してきた。操作になじまない段階で、なぜこんな苦しい戦いをやらせようとしてるんだ。

上手い人なら、ほとんど初期装備でかなり先まで進めるのが怖いのだが、俺には無理。本作を序盤からレースゲームにするには、相応の訓練とセンスが必要だ。それができないプレイヤーは、RPGらしく雑魚で稼いで、装備の力で勝つのだ。

やっぱり、これはRPGだ。1夜目は最初から上手い人ならなんとかなるかもしれんけど、2nd Nightをクリアするくらいまで進めれば、さすがに初期装備の弱さからRPGだという認識を持つしかないはずだ。

ストーリーの盛り上がりも…

ちゃんとやった人なら知ってるだろうが、本格的に物語が動き出すのは2nd Nightの最後のほうなんですよね。

序盤のレーシングラグーンは、ヤンキーの小競り合いでどうやって話を盛り上げるんだろうなというくらいの雰囲気を保っている。本性を隠していやがるんだ。

グラフィックとセリフが変なゲーム、くらいにしか思えないかもしれない。

立ち上がりが遅いゲームであることは否定しない。

ゲームが進めばストーリーがどんどん加速していく中で、優れた装備も手に入るようになり、成長も実感できる、良い意味でもRPGだと感じられるようになる。

ストーリーの続きを見たい一方で、脇役の話を聞くためだけに寄り道をしたり、勝てるレベルなのに無駄にレベルを上げてしまったりと、ついつい時間をかけてしまう。

本当に怖いのはゴリ押しが効かない特殊BATTLE……レースゲームが始まったときさ……

そうした本作の熱さにたどり着く前、おそらくはまだ序盤も終わらない段階で、プレイステーションマガジンはこれはレースゲームだと判断を下した、それを冷静で正直な意見のつもりで書いてしまった。

僕にはそう思えるけどね……

スクウェアだからそうしたのか

この事件はメーカーと雑誌の力関係を感じさせる出来事として記憶されたが、もしスクウェアじゃなかったら状況は変わるというのだろうか?

調子に乗ってるスクウェアではなく、もっと小さなメーカーだったなら違うのか?

それは26年前……1999年、深夜。

あるメーカーが、レースとRPGを組み合わせたけったいなゲームを作った。自動車をモチーフにした複雑な装備システム、広大なマップでシンボルエンカウントのレースバトル……

最近流行りのFINAL FANTASYにも負けない、壮大なストーリーまで書いた。現代日本が舞台なのにだ。

バトル部分はレースゲームそのものであるが、これはもうRPGだと言っていい内容だった。その自信があった。ビッグタイトルではないが、スタッフの思い入れもかなり強い。

なのに雑誌がバトル部分だけを見て、普通のレースゲームだねって1ページにも満たないコメントを書いて、あとは無視した。マップもストーリーも装備システムも作り込んでて、誤解もないようジャンルもRPGだと明記しているのにだ。

それも、なんか最近RPG重視の方針を打ち上げたらしい雑誌で。

おそらく、大してやり込んでもいない。

メーカーはどう思うか?抗議するか?

その抗議をして、雑誌がまともに扱ってくれるだろうか。そのゲームの設計を理解もしてない編集長が。

小さなメーカーという設定で考えなくても、それがスクウェアだって同じことだ。抗議する権利は当然ある。

だがスクウェアなら、正面から抗議すれば、雑誌はその意図を正しく掲載してくれただろうか。

レーラグがRPGだという認識さえ持てないプレイステーションマガジンが、その抗議を正しく載せると、果たして信頼できるだろうか。

それ以上に、大手に配慮して抗議を載せるような雑誌なら、より悪いとさえ言える。スクウェアの抗議だから仕方なく載せましたよみたいな展開になれば、むしろマイナスイメージさえあるだろ。

ただスクウェアはムカついた可能性は高く、そして小さなメーカーではないので、対抗手段がそこにあった。それは危険な手段だったが。

すなわち、次の新作レジェンドオブマナの情報を渡さない。はっきり言ってレーシングラグーンよりも期待度は高い。強力すぎるカードだ。

スクウェアは弱いメーカーではない。立場をわきまえておとなしくしとくべきだったのだろうか?

別ゲーの取材拒否が対抗手段として適切だったか、それは当然疑問はある。

だが、他にどうするのが正しかったというのだろう。当時のインターネットで、自社のホームページで抗議しても大した話題にならないのは目に見えてる。

もしかしたら、これは「立場の強いメーカーが雑誌に圧力をかけた」のではなく。

何を書かれても反論が許されないメーカーこそが、雑誌より立場は下だったんじゃないのか。

その状況でスクウェアは抵抗したのだ。このような手段を使うことで、読者や出版社からの印象が悪くなるRiskもいとわずに。むしろ真っ当な手段を取るほうがマイナスになるおそれさえあったと言える。

最善は黙ってることだったかもしれないが……

スクウェアにとっての『R』は、Revengeではなく、Resistance。

わかっていなかったのは、スクウェアがこれほどとは読めずに、甘い判断を下した雑誌の側だったんじゃないか。

1日目をクリアするくらいは付き合ってやれば、それなりにRPGだとは思えたはずだ。

あのスクウェアがRPGだと言ってるのだ。なぜそれを信じて、付き合ってやろうとしなかったのか。

……実はスクウェアだって、もともと雑誌から信用されてなかったのか?

1999年……あの頃のスクウェア……

Respectは本当にそこにあったのか……?

「思考ゲーム」の謎

No.16を読んで確認できたが、この事件はプレイステーションマガジン側の姿勢にこそ、かなりの疑問がある。

話はレーシングラグーンだけじゃない。

その頃のプレイステーションマガジンは杉村編集長のもと「思考ゲーム」すなわちアクション性のないRPG、SLG、ADVといったジャンルに特化する方針を打ち立てていた。それでレースゲームであるレーシングラグーンは掲載対象外だった。

こういうことらしいのだが、その方針はNo.16には書かれていなかったので、今回ちゃんと確認できていない。ラグーンの記事が本当にNo.11以降に全く掲載されていなかったのか、それも現認はしていない。

しかしNo.16だけでも「思考ゲーム」という言葉が何度か使われているのと、掲載されているゲームが妙に少ないことはわかった。

そして、巻末にゲームの発売予定表がある。普通の予定表と、7月29日から9月22日までの「思考ゲーム」に絞った発売カレンダーの2種類掲載している。

思考ゲーム発売カレンダー。ほぼRPG、シミュレーション、アドベンチャーに限定した発売表だが、それだけではないようだ。

以下の7タイトルはp122,123の発売予定表にあるRPG、SLG、ADVで、発売予定日もp124の思考ゲーム発売カレンダーの範囲内だが、なぜか掲載していない。「思考ゲーム」ではないと判断されたのだろうか。

- SuperLite1500シリーズ パンゲア(RPG)

- ルームメイト~井上涼子~(シミュレーション)

- デジタルグライダー エアマン(シミュレーション)

- Goo!Goo!SOUNDY(シミュレーション)

- ワールドツアーコンダクター ~世界夢紀行~(アドベンチャー)

- ストレイシープ~ポーとメリーの大冒険~(アドベンチャー)

- 君の気持ち、僕のこころ(アドベンチャー)

ジャンル分類はソニー等の公式じゃなく、プレイステーションマガジンのものだろうか。

「シミュレーション」は幅広いため、「思考ゲーム」とは限らないわけだが、これは分類のほうに問題があるだろう。『Goo!Goo!SOUNDY』…音ゲーのようだが、何でシミュレーションに分類されてるんだ?

『デジタルグライダー エアマン』、こちらはフライトシミュレーションのようだ。思考ゲームとは違うかもしれないが。

だが同時期の実機モチーフのフライトシミュレーターの『めざせエアラインパイロット』は、本誌の掲載対象に選ばれている。

そして、他の5本が「思考ゲーム」じゃない理由は全然わからない…

他のジャンル、思考ゲームの対象外のアクション等にも、気になるタイトルがあるのでピックアップ。

- チョロQワンダフォー!(アクション)

これも未掲載タイトルだが、チョロQシリーズでもRPG要素が強いと言われるタイトルで、レーラグとの類似性が見いだせる。

この号の7ページにもまさに広告が載っててRPG気分ってはっきり書いてあるんだけど、本誌の分類では「アクション」…これレースゲームじゃないの?

広告は載せても、「思考ゲーム」とは判断されなかったようだ。RPG要素のあるアクションゲーム(レースゲーム?)くらいじゃ条件を満たさないと。

他に「ETC.」ジャンル、将棋、囲碁は完全に思考ゲームだと思うのだが、スルー。パチンコもスルー。

ボードゲーム、クイズ、テーブル、全てスルー。

この号でスルーされてる「ボードゲーム」は『グリントグリッター』と『ゲームで青春』の2本。どちらもすごろく系か。運要素は大きいとしても、思考のないゲームとは思えないけどね…

なかでも『ゲームで青春』は止まるマスを自分で決められる珍しい作品だそうで、運ゲーでもないかも?

逆に「思考ゲーム」に分類されている下記タイトルにも疑問がある。

- パネキット(その他)

- Syphon filter(サイフォン・フィルター)(アクション)

- SIMPLE 1500シリーズ Vol.14 THE ブロックくずし(パズル)

パネキットは……この号でも大きな記事で掲載していて、p113でも「まさに本当の意味での「思考ゲーム」」と高評価だが、これは確かに頭は使いそうだがアクションやレースゲームとも分類できるような…

サイフォンフィルターは完全にTPSのようだが、この表でもアクションに分類してるし、なんでこれだけ例外で思考ゲームなんだ。

そして同じくp113に思考ゲームとして掲載している『THEブロックくずし』……

ブロックくずしがパズルゲームという分類、考えたこともなかった。

ブロックくずしって、テトリスみたいなブロックが出てくるだけで、ほぼ純粋なアクションゲームじゃないのか。(同じ徳間書店のファミマガのオールカタログ(91年ごろ)ではジャンル「ブロック崩し」にしてた)

プレイステーションマガジンは、なんでこれらを思考ゲームに分類してるんだ…?

この少し前の号の表紙をネットで見ると、問題のNo.14だとデュープリズム、ディノクライシスといった、アクション要素のあるゲームも掲載している。デュープリズムって公式分類はアクションRPGだと言い張ってるけど、それこそスクウェアの言い分であり、かなりアクション寄りのゲームだと思えるが…

アクションRPG、どこからが「思考ゲーム」として許されるラインだ?ゼルダくらいのアクション性ならセーフ?

難易度で決める?初心者救済要素の有無?経験値や成長要素?戦闘中の魔法やアイテムの使用?

レーシングラグーンは「レース」だから載せない。

ブロックくずしは「パズル」だから載せる。

囲碁将棋とか、桃鉄みたいなやつは、思考かどうかよくわかんないけど、載せない。

機械的なジャンル分類で決めてるわけじゃなく、SLGは作品別に判断。

ダブスタというか……No Standard、基準がない。

事態は思ったより深刻……雑誌として普通にまずい状態じゃないのか。

1990年代末という時代を考えてみると、CD-ROMも普及し、ゲームは複雑化、アクションゲームにRPG要素が含まれるなんてのも珍しくはなかった。

その意味では、レーシングラグーンもジャンル名がどうであれ「いろいろ複雑なレースゲーム」には見える。

で、もしレーシングラグーンがRPGではないとして、今度はこれほど複雑なものを「思考ゲーム」ではないと言い張るのは無理があるように思うが。

いや、思考がないゲームなど存在するのか?

当然ブロックくずしだって頭は使う。「思考ゲーム」かどうかなんて、プレイヤーや編集者に決められるのだろうか。

かなり確信を持って言うが、実際にプレイステーションマガジンには、自らが定義した「思考ゲーム」を決める力などなかった。実力不足だ。

思考ゲームに特化する方針自体が時代に合っていなかったのだが、それ以前に分類してる当人たちが定義を正しく突き詰めずに分別していたと、No.16から判断できる。

雑誌が大丈夫だったか

当然わかるのは、プレイステーションマガジンは掲載タイトルをかなり絞っていたことだ。何らかの独自基準で決めた「思考ゲーム」に絞ることで、掲載タイトルは減った。隔週刊なのにそこまで厚くない。

これは、どっちかというと減らすほうが目的であり、その口実として「思考ゲーム」という妙な言葉を考えたんじゃないか。

経緯が逆……雑誌のカラーを偏らせるのが本当の目的ではなく、単に人が足りない、アクションやレースに対応できる編集者がいないなどで、やむを得ず思考ゲームというか、得意とするRPGなどに戦力を集中しようとした、誌面を手薄にせざるを得なかった結果がこれなのでは。

本来であれば、プレイステーション専門誌として、アクションだろうとなんだろうと節操なく取り上げていくものじゃないのか。当たり前に。

それをやりたくてもできなかっただけ、だから定義もぜんぜん詰めきれてない。ブロックくずしはアクションゲームじゃないんですか?と指摘する編集者も余裕もなかったと。

そのような憶測を、ここに書く。

その視点で見るならレーシングラグーンのバトルは完全にレースゲーム側。レースゲームとRPG、どちらが主かの問題ではなく、レースゲーム要素が存在すること自体が不都合だったはずだ。

レースゲームできる編集者が、そもそもいなかった疑惑が出てくるからだ。

で、角が立たないようにいろいろ理屈をつけて、まあごく序盤だけやって、言って実際これはレースゲームやろと見切ったつもりで、レーシングラグーンを扱わないと決め、言い訳を書いた。そしたら、なぜかそれこそがスクウェアの地雷だったと。

扱いきれないものは切り捨てるしかないなら、レーシングラグーンを扱わない理由なんかわざわざ書くまでもなく、無言でパッと切ればよかったんだ。

スクウェアへの遠慮。力関係が見えるのはむしろここだ。レーシングラグーンは純粋なレースゲームとしての評価は低かったわけで、この事件の見逃せない背景だと考える。

プレイステーションマガジンは、その低評価要素を書いてなかったと、思う……

無言で切ることができなかった、遠慮したのだと。

遠慮だけでなく、レースゲームの良し悪しを判断できるだけの力が不足していたのかもしれないが……

もうひとつの異色作

雑誌側こそが迷走をしていたと考えると、そこにあったのがレジェンドオブマナだったことも、無視できない。

なぜスクウェアは無関係な聖剣伝説で取材拒否をしたのか?

まず本作はラグーンと開発部署は同じ(当時の河津プロデュース部隊は本社とビルが分かれてたらしい)。サガフロ2ともどもセーブデータの連動要素もある。チーム間の連携は強かった。

このことが事件、広報担当の判断に影響したかはわからないが……他のゲームの取材拒否をしていた様子がないのは、何か影響を残してる感じはする。

それだけではない。この聖剣LOMこそ、本当にプレイステーションマガジンの考えるRPGに合ってるのか。

成長システムは普通のRPGみたいだけど、バトルは従来と違って純粋なアクションに寄ってるし(戦闘中のコマンドが廃され、回復魔法などがない)。

デュープリズムよりはアクション性が低いとは思うが…

レーラグが「思考ゲーム」の条件に合わないのなら、聖剣伝説だってそうじゃないの?デュープリズムも。

バトル以外もだ。ランドメイクシステムによる、あやふやなワールドマップ。突然始まり突然終わる物語。ときどきバトルさえ起きず、詳しく語らないシナリオ。前衛的、ポエムのようにも感じられる人々の言葉に翻弄されながら、目的もはっきりしないまま、何も語らずに終わらせていく主人公。

神話のように幻想的で、理不尽さとやさしさに満ちた物語。プレイヤーはそこに何を感じるか、正解はわからないけど、その受け入れ方も自由。

これが従来のRPGの枠にとらわれない意欲の塊、紛れもない名作レジェンドオブマナだ。

レーシングラグーンがRPGでないと簡単に言い切って、ストーリーもおそらく見てない編集部に、あの聖剣LOMを正しく評価したり、ストーリーを理解することが果たしてできるのだろうか。

独自の曖昧なジャンル分類でアクションゲームの除外を進めてるような雑誌に、あえて取材してほしいだろうか。

その資質、姿勢に対し、不信感を持ってもおかしくない。僕は、そう思う。

つまりスクウェアの真の意図は対抗措置ではなく、純粋に聖剣伝説を載せてほしくなかったと考えることもできる。

レーシングラグーンは開始数時間くらいしないと理解できないハードルの高いゲームだが、レジェンドオブマナは最後までやっても何もわからないかもしれないぜ。

雑誌側への信用

まだある。

No.16をパラパラ見てたら、信じられないページが飛び込んできたんだ……

p116「発掘!ゲーム系お宝サイト」インターネットのサイトを紹介する連載ページのようだ。

このNo.16ではPSソフトのセーブデータを配布してるサイトを紹介している。

![]()

![]()

![]()

改造…アングラ…不穏なワードが山ほど載ってる。なんだこれ。

1999年のゲーム雑誌って、ここまでOKだっけ?

上記が当時違法な範囲だったかは、よく知らないが。チートの装置やコードを載せてる雑誌は他にあったし、プレイステーションマガジンは自分がチートコードを紹介してるわけじゃない。

ただ改造セーブデータへのリンクを紹介してるだけ……公式が言及してるわけがないデバッグルームの存在を明かしてるだけ……

こういうものを見つけて雑誌に載せる権利はあるだろう。

だが、そんな雑誌に対してメーカーは対応する権利もある。こんなものを載せてること自体、取材拒否に十分な理由だと僕には思えるが…?

この号で和解したスクウェア、別にこれはいいのか?

コナミとかナムコとかカプコンとか、SCEとかは?

僕の知る限り、取材拒否事件の全ての経緯はプレイステーションマガジン側からしか出てきていない。スクウェアは自社のウェブサイトや他誌でプレイステーションマガジンに対して抗議したことはなく、スクウェア側の意見も全てはプレイステーションマガジンのフィルターを通して公開された。

雑誌に書いてあることが全てなのか、スクウェアとの対立経緯を本当に誤解なく伝えたものであるのか、それは、何もわからない。

実は本当の不満はもっと以前から溜まっていて、レーシングラグーンはそのきっかけでしかなかった、ということはないのか。取材中にそれが爆発したということはなかったのか。

取材拒否って、これは異常事態だ。

いくらムカついていても、多数のゲームを売ってる大メーカーが、たったひとつのタイトルのジャンル分けで、そこまで強硬な手段を取るだろうか?という根本的な疑問はある。

プレイステーションマガジンも、そこは疑問に思ってたはずだ。

だがゲームひとつが理由であるというのこそが誤解で、実はそうじゃないとしたら……

今回確認できなかったNo.14、そこに真実が書いてあるとは言えなくなってくる。

そのNo.14さえ、いま僕の手元にないが……

そして、このようなことがレーシングラグーン以外に、スクウェア以外で起きていなかったと言えるだろうか。

世間の評価ではなく、少数の編集者の目線で評価が下がってしまう。そればかりか、評価対象ですらなくなってしまうこと。それがここでは起きていたのではないか?

この雑誌、1999年のプレイステーションマガジン、果たして信用できるのか?

聖剣伝説の評価

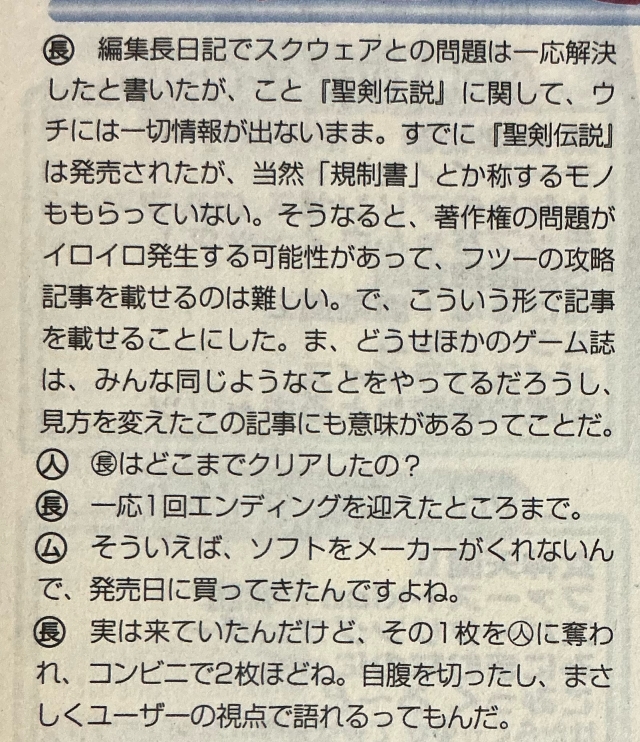

プレイステーションマガジンNo.16には、情報の足りないレジェンドオブマナの記事が載っている(p102,103)。スクウェアとの問題は解決したものの、発売後も「「規制書」とか称するモノももらっていない」とのことで、普通の攻略記事を載せるのは難しいのだという。

「規制書」…そういうのが当時あったんかね?

それでLOMをプレイした編集長と、ふたりの編集者の座談会として雑多な感想を2ページにわたって掲載している。それは的の外れたものではなかった。レジェンドオブマナがどういうゲームか、彼らはちゃんと理解して楽しんでいたことを記事にしていた。

しかし、文字ばっかりで面白い記事でもなかった。

内容は……アクション性はそれほどでもない。説明書が説明不足だが、気にせずに進めるようなゲームになっている。素晴らしいグラフィック。エンディングを迎えてもすっきりしないシナリオ、1周でも頑張れば完全クリアできるかもしれないが、そんな無理しなくていい。2周3周と楽しめるようになってる。

など、そんなようなことを担当と編集長がぼんやりと話している。

まあ…そうね。

意外でもなんでもない評価だ。

メーカーに流されない独自路線をやってるつもりが、結果的には大したことは書かれてない。普通のプレイヤーの感想みたい。

実態の掴みにくいゲームだから、明確な難点も美点も、言いにくいんだけどさ……

ネタバレ自粛してる割に、2周目があることは書いちまう感覚はわからねえ。

あとソフトは自前で2本買ったけどメーカーから1本もらったとちゃんと書いてあるわ。独立した記事を書くために受け取れねえくらいのことは、言えなかったんだ。

しかも、合計で3本のソフトがあるのに、編集(ム)はプレイしておらず、プレイしてる編集は2人だけ…こんなところでも編集部の戦力が手薄になってることを伺わせる。

事件自体がプレイステーションマガジンに与えた影響は限定的だろう。レジェンドオブマナの記事が書けなくなったのは痛いとして、それも数回ぶんだけ。ゲーム1つで傾くような雑誌なら、もう既にダメだ。

実際ダメだったのだろう。プレイステーションマガジンはこの年の末に休刊となり、徳間書店(インターメディア・カンパニー)のゲーム誌も消えていったようだ。

どっちかというと、もうダメだったからこういう事件が起きたのだろう、というのが現状の私の考えだ。

その後のレーシングラグーン

これで和解は成立しており、No.17以降にこの件の続報はないと思うが、知らん。

杉村編集長は後にゲームラボでこの件に触れた、とウィキペディアに書いてあるんだけど、調べても掲載時期も具体的な内容も全くわからなかったので、現時点ではガセだと思っとく。知ってたら教えてください。

事件について言及しているものもある。

ひとつが『超クソゲー2』(2000年)

p155

>某プレステ雑誌が「でもやっぱりレーシングでしょう」と身もフタもない突っ込みを入れていました。その後、抗議された某雑誌は、「スクウェアに言われたので、RPGと言いなおします」とフォローの記事を載せていましたが、

…………ずいぶん話が違うようだが……

プレイステーションマガジンは、レーシングラグーンを改めてやり直して、RPGと認めてそこは譲歩し、Apologizeしたのか?

No.16にそんな経緯は書いてなかったが、本当にNo.14に書いてあった内容だと思う?

どうだか…

現在ネットでレーシングラグーン事件について言及しているもので、超クソゲー2と同様の記述をしているものは見当たらないし、僕も読んだ記憶はない。僕はこの記述の正確性をかなり疑っている。まさか他の雑誌ってこともないだろ……

レーシングラグーンに対する謝罪、釈明の有無と関係なく、PlayStationMagazineはスクウェアとは険悪な雰囲気のままNo.16まで進めたこと、今回これは確認できた。そのことが、超クソゲー2には全く書かれてない。このように、偉そうなスクウェアに謝罪して終わりという雰囲気で済んだ話題ではない。「ウキ~ッ!」だぜ?

この超クソゲー2の記事が書かれたのは、おそらくレーラグの発売半年くらいの時期か。

本の知名度に対して、このレビューは現在ほとんど記憶されていない。『超クソゲー1+2』にも再録されていない。だから今さら論評するのもなんだけど、当時事件に触れた数少ない資料であり、それがこんな内容で非常に困るのである。

このレビューが有名じゃない理由もわかる。クソゲーレビューとして全く不十分だからだ。超クソゲー2の中でも特に短い、わずか2ページの小さな扱い。

しかもその半分は、レースとRPGは相性がいかに悪いかというライターのゲームデザイン論……自説の披露の場になっている。

実質は1ページだけのReview……

ラグーンはたったそれだけで切り捨てられたんだ……

シナリオ、ビジュアル、BGM、演出、ゲームシステム、難易度、操作性に至るまで、全ての要素が不気味なバランスで調和しているレーシングラグーン……

この強力な題材……リアリティを放り投げたパーツセッティング、全編貫かれる奇怪な言語、現実離れした異様なストーリー、CG作画の登場人物のすごい体格、巨大な携帯電話、純粋なレースゲームとしての出来の悪さ……どれひとつ言及していない。

ただレースとRPGの相性の悪さを強調。そして路上で始まる追い剥ぎバトルの治安の悪さを評して「横浜市民の皆さんから、よくスクウェア本社に苦情が殺到しなかったものです。」と、それ自体はもっともなご指摘であるが、そんなものは1夜目の最序盤で誰でもわかる。

説明書を読んだUSERは誰もが思うだろう。横浜市に叱られろ、と……

このゲームをリアルに考えたらゲームシステムもストーリーも映像もおかしいことしかないのに、こんな浅瀬のツッコミで満足できてるのか。

そのクソゲー度は5点満点で3点。

レーシングラグーンは、クソゲーとして不当な評価を受けたのではない。

クソゲーとしてさえ、正しく評価されていなかった。

レーシングラグーンのストーリーに言及しないレビュー……ありえねえ。

書いてある一部は、的外れな評価ではない。「最初の車は「遅い、曲がらない、止まらない」の三重苦」と書いている。実際レーシングラグーンの操作性の悪さは初期装備の弱さによるところも大きい。軽いシャシーに乗り換えるついでに駆動方式を変更し、サスペンション、タイヤ、ステアリング、ボディその他を交換していけば1夜目の時点でも操作性は劇的に改善する。

(ボディによる曲がりやすさがパラメータの数値で見えないのでかなり困る。たぶんCd値だけじゃなく前方投影面積とかを計算してると思うが…)

初期装備が弱すぎて苦行になっている、その見立ては正しい。

では、それが実際に改善するところまでライターはプレイし、もっと強力なセッティングを試したか?

それはNoだ。

マシンの性能はいくらでも向上するが、曲がりにくい根本的な理由はこれがレーシングラグーンだからだ。RIDGERACERでもMARIOKARTでもねえ……いくら鍛えても最後はその操作に慣れるしかない。

それがわかるほどやってないのだ。

そして、ストーリーへの無言及。

そうさ……2nd Nightを終える頃には、どんなに鈍いプレイヤーでも、ラグーンのストーリーの強度に気づかないはずがねえ……

『超クソゲー2』が、レーシングラグーンの物語に触れずに掲載できた理由は1つしかない。

彼らはレーシングラグーンがただの出来の悪いレースゲームだという見立てだけで手を出して、せいぜい1夜目程度で見切ったつもりになり、書き飛ばしたのだ。

だから、ゲーム中盤以降、マシンが成長しても操作性が根本的に直らないことや、自由すぎてリアルから遠ざかるマシンコンプリート、ゲーム後半のいっそう治安の悪化したYOKOHAMA、強化しまくったマシンでも苦しい山場と、数々の要素を知らない、体験も想像もしていない。

真面目にやっていれば、こんな生ぬるいレビューでおさまるゲームではないと絶対にわかったはずなのに。

レーシングラグーンは、調子に乗ってる巨大メーカーが送り出した、かなりのページ数を稼げる可能性を秘めた大作だった。調子に乗っていなければこんなゲームは作れなかった。

『超クソゲー2』は、目の前に捉えていた大きな獲物を逃したのである。

逃したことにも気づいていないまま……

『超クソゲー』という本は、もともとそのありように矛盾を抱えていたと思う。

本書は出来の悪いゲームとしての「クソゲー」とは別に、駄作ではない「内容が奇抜なゲーム」「ツッコミ所の多いゲーム」も紹介している。

タイトルに反して、実際にはかなりの割合で「まともなゲームレビュー」なのだ。

いま思えば、本の趣旨自体が、本当はそっち側を意図していたのかもしれない。

だが、本のタイトルに沿う形でちゃんと「出来の悪いゲーム」も載っている(別に当時もクソゲーという言葉がポジティブに使われていたとは僕は思わない)。

ラグーンも、そちら側としての扱いで、それでこの内容。

考えようによっては、これは1夜目を終えるのも苦行なレーシングラグーンの難しさを示した記録なのかもしれない。

売り出し中のクソゲーハンターも投げ出したMONSTER GAME……

Riskと緊張感に満ちたBattle……長すぎるLoading Time……Parts LOSTの恐怖……

Frontierの反対側……いにしえのコンピュータRPGの厳しいDifficulty……

……世紀末に蘇った亡霊……

RacingLagoonは、そういう作品だったのかもしれない。

PlayStation Magazineの編集者にだって、ドラマを追うだけの力がないのも無理はない……

彼らは、この長く辛いゲームに適応できなかっただけのことだ。

資質の欠如……それは許されるべきなのではないのか?

ゲームライターや編集者なら、一般のユーザーよりゲームが上手いはずという期待……そんなものはFANTASYであろうと。

……冗談じゃねえ。

レーシングラグーンはそんなムズゲーじゃない。2夜目くらいなら、まだ……

2nd NightはWizardryで言うならまだ地下2階くらいの領域だ。ストーリー上の制限時間がついてる嫌な夜なのだが、実際は時間に遅れても問題はないので、Wizardryや古いRPGのように装備を強化すれば、勝てる。

性能差で殴り勝つ、安直な勝利……『レーシングラグーン』はそれを許容している。

それさえやらずに投げ出したのは、ただのありふれた不誠実……

その程度の浅いLevelをやり遂げる時間、やる気がなかったというだけだ。

このレーシングラグーンの担当ライターは『T』……つまり、多根清史……

バカゲーとして扱う是非

もう一つ事件に触れているものとして『美食倶楽部バカゲー専科2』がある。こちらは遅れて2001年末の本。

こちらのレーシングラグーンの記事はもっと有名だ。巻頭で20ページにも渡って特別扱いで掲載。あの奇妙な言語体系を「ポエム」と位置づけ、「ラグーン語」という言葉を考案したのもおそらく本レビューであると考えられている。

担当ライターはRD。ユーズド・ゲームズなどの元編集者で、退職後もユーゲーなどでライターとして活動した原田勝彦氏の別ペンネームだ。

残念ながら2008年に亡くなられた人物。

事件については、あまり深くは言及していないが、プレイステーションマガジンが「これのどこがRPGか?」と書いたこと、取材拒否に対する意見記事を書いたこと、そして和解後に休刊し、レーシングラグーンも980円で投げ売りされていたことを紹介しており、まあ書いてあることは大きく間違っちゃいないだろう……

本書では、レーシングラグーンの悪い点を重点的に紹介している。

まず本作がレースゲームであると同時にRPGでもあることは認め、グラフィックは最新の『グランツーリスモ2』や『リッジレーサー4』に匹敵すると評価する。だが自由すぎて物理的に無理なマシンコンプリートにはさすがにツッコミを入れ、挙動の悪さを「肝心なレースゲーム部分の出来が腐っている」「まっすぐ走れません」と酷評、そして悪い意味でのRPGとしての過酷な序盤戦を紹介し、「バカゲーの紹介というよりもクソゲーぶった斬り記事になってきた」と酷い言葉で明記。

しかしRD氏はボロクソに書いたこのゲームを「愛している」と断言し、欠点を認めたうえでそのストーリーとポエムにツッコミを入れながらも紹介を続ける。

やがて後半は超シリアスなストーリーに完全に引き込まれていたことを書いていた。

RD氏は車知識があり、主要人物の車がやけに古いことを指摘し、さらに操作性の悪さについても考察を入れる。

本作の挙動は決して手抜きではなく、リアルに嘘をつかずに計算した結果であろうと推測、リアルなら一般人が時速200キロで走るのは無理だろうと評する。ラグーンは「ゲーム的な嘘」を入れてないことが問題なのだと言う立場をとる。(僕は車にもレースゲームに詳しくないので、この見解が合ってるかはわからない。嘘を全く入れてないってことはないとは思うけど)

褒めながらもクソゲーレビューとしても優れた内容となっているのだ。このゲームを正しく評価するには、欠点・難点も正しく評価することが必要だった。

もっとも、現実離れしたストーリーへのツッコミを途中から放棄して夢中になっており、「バカゲー」本としては問題を感じる。しかし、このゲームへの向き合い方はこれでよかったと思う。

ストーリーのネタバレが最後まで書いてあることから、今となってはおすすめしにくいが。

まあ、バカゲーという言い方自体もな……

レーシングラグーンをバカゲーと分類するのは、たぶんあまり適切ではないだろうなと今の僕も思うのだが、じゃあなんて言えばいいんだろうな……

矛盾を抱くハート

クソなゲームなど存在しないという『バカゲー専科』自体、超クソゲーへのアンチテーゼも意図していたのであろうが、こちらもまた矛盾を抱えていた。

すなわち、出来の悪いゲームについて、「クソゲー」という言葉を使わずに言い換えてるだけじゃないかというレビューが幾つか載っていた。

ライターはコレを本当にクソゲーだと思っていないのか?愛しているのか?と。

1冊目もそういうのが一部あったが、バカゲー専科2はそれがより顕著になっているというか、ライターにも超クソゲーの人が新たに参加して、そういうレビューを書いてる。

具体的にはp102~103、またもスクウェアの『ドライビングエモーション・タイプS』がそうだ。

操作性の悪さをあげつらうのみで2ページも。

そのライターがまた多根清史……

欄外に、ゲームショウでは操作性まではわからず、期待を裏切られたユーザーの悲鳴が各地であがった、という本当かどうかわかんない話が書かれている。

>しかし、前作の『レーシングラグーン』で、すでに"慣らし運転"が終わっていたプレイヤーたちは、この事態をシニカルな笑みを浮かべ、ワイングラスをくゆらせて眺めていたという。

あんたは酔っぱらってる暇があったらラグーンを最後までやれ。

あなたが書いたものが慣らしにも達してなかったから、8ヵ月も後のこの本に大長編レビューを載せる隙を与えてしまってるんでしょうが。

単に出来の悪いレースゲームだと思ってたんだろうレーラグが、同じ本で「愛している」とまで言われてるとは想像もしてなかったか。

ライターの連携はできてなかったのか、周囲はこれを同じ本に載せてて何かおかしいと思わなかったのか?

僕はドライビングエモーション(愛好家からはドラエモンと呼ばれ親しまれている)をやったことないのだが、少なくともレーシングラグーンの後継作ではないので、「前作」と書いてるのも正しくない。開発チームもスクウェアの関連会社のエスケープって会社で、ラグーンとだいぶ異なる。

ただし、スクウェア側のスタッフであるMovie & Bgm Program、Car Modeling、Stage Designの面々については、レーシングラグーンから続投しているそうだ。一定の関連はある作といったところか。

まあユーザー的にはつながりの感じられるタイトルで、RD氏もドライビングエモーションについてはフォロー入れてないけどね。

レースゲームの実績の乏しいスクウェアに、発売前に期待してた人がどのくらいいるもんかね…

バカゲーという言葉を作ったものの、使う人がクソゲーの言い換えのつもりで使えば、本質は変わらず、ただの言い換えで終わってしまう。

だからバカゲーという言葉は滅びはしなかったが、今ではあまり便利には使われていない。

クソゲーという言葉を明確に使ってるRD氏はそのくらい分かっていただろうが、周囲はわかっちゃいなかったのだろうと、いま振り返って改めて思う。

僕は当時から思っていたさ……

他の記事でも言ってきたが、僕は別に多根氏の悪口を書きたいわけじゃないのだが……今回は言及せざるを得ない部分に二度も関わってきたため、氏の名前をスルーできないものと考えました。

多根氏はその後、2023年の国産RPGクロニクルという本でレーシングラグーン体験版について何の必然性もなく触れていたが、バカゲー専科2から22年の間にレーシングラグーンを1回でもクリアしたか、知らん…

21世紀のレーラグをめぐる動き

レーシングラグーンの評価は、2001年時点でほとんど固まっていた。

レース部分には難ありで、楽なゲームではない、ストーリーは奇妙な言葉づかいで、ツッコミ所が無限にあるにもかかわらず非常に高い評価、そしてRPGとして良い点だけでなく悪い点もあるが、RPGであること自体はおおむね肯定されていた。

スクウェアは正しかったのだ。

正確には発売直後からプレイ日記、攻略を書いていたサイトもあり(既に閉鎖)、そちらの評価で既に現状と同じだった。最初からちゃんと評価してる人はいたのだ。

980円で売られていたところを私は見てない。2001年ごろには中古価格はそれなりで推移しており、2002年にはPS one Booksとして問題なく再販。

……それきりだった……

スクウェア・エニックスへの移行後、アルティメットヒッツ、レジェンダリーヒッツと多数のPSソフトが再販されたが、レーラグは外れ、ゲームアーカイブスにもラインナップされなかった。

スクエニはゲームアーカイブスには非常に熱心で、旧スクウェア作品の大半はゲームアーカイブスとして現在も販売されている(PS3かPSVitaでしか購入できないが、現在も販売中)。

ゲームアーカイブスに存在しないPS1の旧スクウェア作品は、

- ファイナルファンタジー7(INTERNATIONALじゃないほう)

- トバルNo.1

- トバル2

- アナザー・マインド

- イズ インターナル・セクション

- サイバーオーグ

- レーシングラグーン

- サブブランドのAQUESのタイトル(牌神とかパワーステークスとか)

ゲームアーカイブスにはベスト版の存在しなかったタイトルや、PSでは単品販売のなかったダイスDEチョコボまであり、旧スクウェア作を限りなくコンプリートしようという気概が感じられる。

逆説的に、アーカイブスになっていない上記タイトル何かそれぞれ事情がありそうな雰囲気。

まあCD入れ替える前提のイズインターナルセクションは無理…いやモンスターファーム2あるみたいだから、やろうと思えばできるのか?

レーシングラグーンにも何か事情があるのか。詳しいことはわからない……

ちなみに旧エニックス作品はごく一部しか出ておらず、これまた事情が違うようだ。

なんだかんだで10万本以上は売れてるらしいレーシングラグーン、一定の知名度と、熱烈なファンを獲得したものの、それ以上の再評価の動きなどはなく、知ってるヤツは知ってるGAMEという感じで中古市場を流していった。

業界内にもファンが潜んでいるのか、他社のゲームでもラグーンネタ、ラグーン語がちらほら見られるようになる。

知ってる中で最も古いのがテイルズオブデスティニー2(2002年)。でも客層が違いすぎて、こんなメジャータイトルでネタにされてるのに誰も気づいてないのさ……

発売直後大きな話題ともならなかったレーシングラグーンも、いつしか世紀末のスクウェアの隠れていない人気作に……だが今のところ復刻の気配は全くない。

大きな話題となったのは、2014年のカウントダウンサイト事件……

突然スクエニが発表したカウントダウンサイト、知ってる人が見ればレーシングラグーンであることは明らかだったのだが、1週間引っ張って告知されたのは『疾走、ヤンキー魂。』とのコラボだった……

いくら12年間動きのなかったレーラグとはいえ、知らんゲームのコラボごときでカウントダウンするんじゃねえと、この事件はマジでみんなガッカリしてたのがすごかったけど……

僕も『疾走、ヤンキー魂。』をわざわざインストールとかしてプレイしたくねえという気持ちが強く、中身は何だったのか、満足できるものだったのか見てない。

どんなコラボだったのかは伝える者も現在ほとんどおらず、よくわかんねえ……

新しい話題だとRTA in Japan 2020でレーシングラグーンが登場、以降のチャット欄がラグーン語で埋め尽くされる事態となった。これ以降、中古価格が上がったという説もある。

現在は美品なら定価を越えるものも出てきており、まだすごい高いというほどではないが……当面下がっていくことはなさそうだ。

サントラや設定資料集であるファンブックはずいぶん前から高騰していたが、近年は横浜最速攻略本までも異常な値上がりをしている。

また公式グッズとして、ZIPPOライターが発見されるという新展開も起きていたようだ。

【🌟#スクエニ記念日🌟】

— スクウェア・エニックス (@squareenix_jp) 2025年6月10日

本日発売されたのはこちらの作品

◆レーシングラグーン(1999年)

遅い奴には、ドラマは追えない。

架空都市𝑌𝑂𝐾𝑂𝐻𝐴𝑀𝐴🌃で走り屋が「横浜最速伝説」を求めて戦うハイスピード・ドライヴィングRPG

この世界ではパッシングがバトルの合図🚘

逃げることは敗北を意味する pic.twitter.com/ln0FYD6PWV

あのコラボ事件から10年以上。いまだRPGだと主張するスクウェア・エニックス。まだレーシングラグーンのことを忘れてはいなかった。

いやこのゲーム「逃げる」ねえよ!

MAP上ではPASSINGから逃げ回ることになるが、BATTLEが始まっちまったら止めることは誰にもできねえ。1分30秒過ぎたらギブアップはできるけど。

こちらのロマサガRSの放送では、ノブオ氏にレーシングラグーンの話題を振られた(1時間5分あたり)河津さん、「鳥山くんにポエム書いてもらわなきゃいけないから」だって。

レーシングラグーンのスタッフは、ディレクターの佐々木等をはじめ、多くはスクエニを離れている。

だが最重要スタッフのひとりと目されるシナリオの鳥山求はまだ現役だ。かなり偉い人になってるようで、忙しそうだが……

もう一人の重要人物が、プロデューサーの河津秋敏。ときどきレーシングラグーンの話題を振られては答えており、気にしているタイトルではあるらしい。

他にイベントプログラムをやった伊藤貴徳という人物がスクエニに残ってるようだ。

希望は残されているのだろうか。

元スタッフだと、メインプログラマーの岩崎哲史(後にスクエニに戻ったが、現在はまた別会社)が、ナムコのクリティカルベロシティというゲームに関わっているとのこと。

スタッフロールがないゲームらしいのだが。本人のLinkedin(※閲覧に登録必要)に書いてあった。

>Lead game programmer

>NAMCO LIMITED

>At the project "Critical Velocity"

と書いてある。なんか他にも一部レーシングラグーンのスタッフが参加してるらしいとの情報あり。なんとなく意識してるゲームには見える。

>Special adviser/ movie programming at "Type-S"

とも書いてあるな。ドライビングエモーションに関わってる人が他にもいたのか。

まだ再評価の余地はある

いまや一定の評価、地位を得ているレーシングラグーンだが、やはり本作をやりこんでいるWARRIORにはレースゲーム、車ゲームのユーザー、そして車好きのほうが圧倒的に多いとも感じている。

とりわけ目立つのは、レーシングラグーン体験版を手に入れるために初期版のサガフロ2を買った報告の数々……

ふつう、サガフロ2を買った人が体験版で興味を持つ順番だと思うのだが、それは上手くいってなかった。

それは体験版の内容に問題があったから……本編と内容の異なるFAN DISC的な内容と、製品版に輪をかけて厳しい挙動……

本編をやり込んだPlayerなら必ず抑えるべきという、順序があべこべの体験版がそこにあった。

レーシングラグーンは、RPG好きならハマるゲームだ。

車の知識はそれほど必要ない。戦車の知識がなくてもメタルマックスは遊べるだろう。

だが難易度はやはり高い。それに長い。

求められるのはレースゲームの腕よりも、忍耐、根気。ジャンルの問題ではなく、難しいゲームに耐えられる資質。

RPG好きなら、それは備えている人が多いと思うんだけどな。

テイルズオブデスティニー2も高難度のアクションゲームみたいなもんで、同じくらい難しかったと思うしな…

レベルを上げるだけで勝てるわけじゃないが、根気があればクリアできる。そのレーシングラグーンのRPGとしての設計、思想、ユーザーへの過度な信頼……RPG好きな人たちに届いているとは言い難い。

それに、やさしいRPGでもない。RPGはゲームの苦手な人にも優しいジャンル……そうした先入観も捨てる必要がある。

レーシングラグーンの側こそが、RPGファンに対して上手く開かれていなかった。上手く広めるルートがなかった。見た目もレースゲームだ。

「これはRPGだ」とスクウェア・エニックスが自信を持ってることを正直に言ったところで、届きはしないのだ。それこそが、このゲームの真の欠陥。

プレイステーションマガジンも、本作を正しく評価できていたとは思えないが……

それは世間、プレイまで至らなかった多くの一般ユーザーの反応と大差はなかったということだ。この事件の真相は、おそらくそういうこと。

僕はイレギュラー側で、レースゲームにさほど興味がない人だった。今でもそんなにないか。逆に車ゲームもっとやらなきゃいけないなと思う側である。

RPG好きなら、レーシングラグーンは楽しめる。そこは自信があるし、もっとそのことが知られるようになれば、まだ再評価の余地はあるのかもしれないなと思うのである。

だがその結果もたらされるのは、さらなる価格の高騰か……